|

|

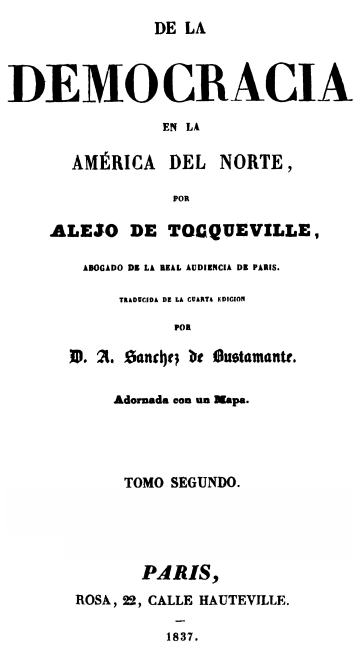

1835 La democracia en América. Alexis Henri Charles de Clérel, vizconde de Tocqueville. |

1835, 1840

Capítulo octavo Antes de dejar para siempre el camino que acabo de recorrer, quisiera poder abrazar, de un solo golpe de vista, todos los rasgos que señalan la faz del nuevo mundo, y juzgar, en fin, la influencia general que debe ejercer la igualdad sobre la suerte de los hombres; pero la dificultad de una empresa semejante me detiene, y frente a un objeto tan grande, siento que mi vista se obscurece y mi razón titubea. Esa nueva sociedad, que he tratado de pintar y que quiero juzgar, acaba apenas de nacer. El tiempo no ha fijado todavía su forma; la gran revolución que la ha creado dura aún, y por lo que sucede en nuestros días es casi imposible prever lo que debe acontecer con la revolución misma, y lo que debe quedar después de ella. El mundo que se levanta está aún envuelto entre las ruinas del que cae, y en medio de la gran confusión que presentan los asuntos humanos, nadie puede decir lo que quedará de las antiguas instituciones y de las antiguas costumbres, ni lo que acabará por desaparecer. Aunque la revolución que se opere en el estado social, en las leyes, en las ideas y en los sentimientos de los hombres, esté todavía muy lejos de su fin, no se pueden comparar sus obras con nada de lo que se ha visto en el mundo. Retrocedo de siglo en siglo hasta la más remota Antigüedad, y no descubro nada parecido a lo que hoy se presenta a mi vista. Lo pasado no alumbra el porvenir, y el espíritu marcha en las tinieblas. Sin embargo, en medio de este cuadro tan vasto, tan nuevo y tan confuso, descubro algunos rasgos principales que sobresalen, y voy a indicarlos. Veo que los bienes y los males se reparten con igualdad en el mundo; las grandes riquezas desaparecen; el número de las pequeñas fortunas crece y los goces y los deseos se multiplican: no hay prosperidades extraordinarias ni miserias irremediables. La ambición es un sentimiento universal y existen pocas grandes ambiciones. Cada individuo está aislado y es débil; la sociedad es ágil, perspicaz y fuerte; los particulares hacen pequeñas cosas y el Estado inmensas. Las almas no son enérgicas; pero las costumbres son dulces y las legislaciones, humanas. Si se encuentran pocos sacrificios, grandes virtudes elevadas, brillantes y puras, los hábitos son regulados, las violencias son raras y la crueldad casi desconocida. La existencia de los hombres es más larga y su propiedad se halla más segura: la vida no está llena de adornos, pero es cómoda y pacífica; no hay placeres delicados ni muy groseros, poca cortesía en las maneras, y escasa brutalidad en los gustos; no se encuentran tampoco hombres muy sabios ni poblaciones muy ignorantes; el genio se hace raro y las luces más comunes. El espíritu humano se desarrolla por los esfuerzos combinados de todos los hombres y no por el poderoso impulso de algunos solamente. Hay menos perfección, pero más fecundidad en las obras. Todos los lazos de familia, de clase y de patria se aflojan, y el gran lazo de la humanidad se estrecha. Si entre todos estos rasgos diversos busco el que me parece más general y digno de atención, llego a descubrir lo que se nota en las fortunas bajo mil formas diversas. Casi todos los extremos se suavizan y se embotan y los puntos salientes se borran, para dar lugar a alguna cosa media, a la vez menos alta y menos baja, menos brillante y menos obscura de lo que se veía en el mundo. Cuando dirijo mi vista sobre esta multitud innumerable, compuesta de seres semejantes, en que nada absolutamente cambia de puesto, el espectáculo de esta uniformidad universal me pasma y me entristece, y casi echo de menos la sociedad que ya no existe. Cuando el mundo se componía de hombres muy grandes y muy ruines, muy ricos y muy pobres, muy sabios y muy ignorantes, retiraba yo mi vista de los segundos para dirigirla sólo a los primeros, y éstos la regocijaban; mas creo que este plan nacía de mi debilidad, pues por no poder ver todo de un golpe, escogía y separaba entre tantos objetos los que deseaba contemplar. No sucede lo mismo al Ser Todopoderoso y eterno, cuya vista percibe necesariamente, a la vez, a todo el género humano y a cada hombre. Nadie sobre la Tierra puede afirmar de un modo absoluto y general que el nuevo estado de la sociedad es superior al estado antiguo, pero es fácil ver que es diferente. Son, pues, como dos humanidades distintas; cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes particulares, sus bienes y sus males propios. Es preciso no comparar a las naciones nacientes con las que ya no existen: esto sería injusto, pues difiriendo mucho entre sí, no se pueden comparar. Tampoco sería razonable exigir de los hombres de nuestros tiempos las virtudes particulares que nacían del estado social de sus antepasados, pues este mismo estado social ha caído y arrastrado consigo los bienes y los males que le eran inherentes. Pero estas cosas se comprenden todavía mal en nuestros días. Veo un gran número de mis contemporáneos que pretenden escoger entre las instituciones, opiniones e ideas que nacían de la constitución aristocrática de la antigua sociedad; abandonarían gustosos las unas, pero querrían conservar las otras y llevarlas consigo al mundo nuevo. Creo que consumen sus fuerzas y su tiempo en un trabajo honesto, pero estéril. No se trata ya de conservar las ventajas particulares que la desigualdad de condiciones presenta a los hombres, sino de asegurar los nuevos bienes que la igualdad les puede ofrecer. No debemos intentar hacernos semejantes a nuestros padres, sino esforzamos en alcanzar la felicidad y grandeza que nos es propia. En cuanto a mí, que habiendo llegado al término de mi carrera, descubro de lejos, pero a la vez, todos los objetos diversos que había contemplado separadamente al pasar, me siento lleno de temores y de esperanzas. Veo grandes peligros que es posible conjurar; grandes males que se pueden evitar o disminuir. Y cada vez me afirmo más en la creencia de que, para que las naciones democráticas sean honradas y dichosas, basta que quieran serlo. No ignoro que muchos de mis contemporáneos han pensado que los pueblos no son jamás dueños de sus acciones, y que obedecen necesariamente a no sé qué fuerza insuperable e ininteligible, que nace de los acontecimientos anteriores, de la raza, del suelo o del clima. Éstas son falsas y fútiles doctrinas, que no pueden jamás dejar de producir hombres débiles y naciones pusilánimes; la Providencia no ha creado el género humano ni enteramente independiente, ni completamente esclavo. Ha trazado, es verdad, alrededor de cada hombre, un círculo fatal de donde no puede salir; pero, en sus vastos límites, el hombre es poderoso y libre. Lo mismo ocurre con los pueblos. Las naciones de nuestros días, no podrían hacer que en su seno las condiciones no sean iguales; pero depende de ellas que la igualdad las conduzca a la servidumbre o a la libertad, a las luces o a la barbarie, a la prosperidad o a la miseria.

|